銀のスプーンを贈る意味・作り方・お手入れの方法

銀製品の贈り物といえばアクセサリーを一番に思い浮かべる方が

多いかもしれませんが、スプーンも人気がございます。

フォークを贈ることはあまりありません。

その場合はスプーンとセットがほとんどかと思います。

何故でしょうか?

それはスプーンには贈り物としての歴史があるからです。

西洋では昔から

Born with a silver spoon in one's mouth.;

「銀のスプーンをくわえてきた赤ちゃんは幸せになれる」

と言われています。聞いたことある方も多いと思います。

当時の銀のスプーンは大変貴重なもので、

毒(当時はヒ素などが主流)に反応して黒くなる銀の性質などもあり、

上流階級の間で銀食器が使われておりましたが、

そのような銀のスプーンで食事をするような家に生まれた赤ちゃんは

一生食べ物に困らないというものがその言葉のはじまりと言われております。

イギリスには

「初めての食事を銀のスプーンで食べると、その子は一生食べるものに困らない」

という言い伝えもあり、

銀のスプーンはお食い初めの贈り物としても多く選ばれていま

す。

又、現在のように大量生産できるものではなく、

職人がそれぞれ意匠を凝らして一本一本手作りしており、

そういう側面から見ても価値のあるものでした。

さて当時はどうやって作っていたのでしょう?

現在は機械でプレスして作るのが主流だと思います。

弊社が手作りで作るとしたらこんな風にします。

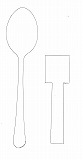

まずはスプーンの設計図です。カクカクした方に合せて板を切り、

それを金槌で叩きながら完成形を目指して伸ばしてゆきます。

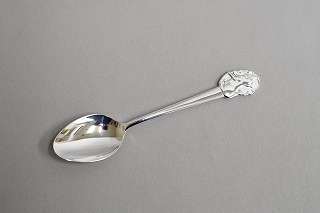

素材は純銀では強度が保てないので950か925にします。

実際弊社の銀のスプーンは950か925です。

お皿の部分は中央部分が一番薄くなるように、

まずは対角にエックス字に叩き、次に十字に叩きます。

柄はお皿部分とのつなぎ目(首?)が一番厚くなるようにし、

持ち手の先端部分に向かって段々薄くなるように伸ばしていきます。

最後に周りを整形し、研磨して完成です。

※写真はプレスで作ったものですが(汗)

金属は叩くと硬くなりますので、途中で何度も焼きなましをし、

叩いてはなましを繰り返し、当時の職人はやっとの思いで一本を作っていたのだと思います。

さて、贈る側として銀のスプーンに込めた思いは伝わったかと思います。

生まれてくる赤ちゃんの幸せや大切な方への贈り物として、

時代背景もあり、歴史や意味もあり、想いが伝わる素晴らしいアイテムだと思います。

実際弊社でもお食い初めや銀婚式の贈り物として人気がございます。

ところが、贈られる側は「使いにくい」という残念な声があるという

噂を聞きました。「銀食器は黒く変色するから嫌だ」というものです。

そんなことはない!!と声を大にして言いたいです。

赤ちゃんへの贈ったものが時代と共にキズがついたり変色してゆく様子は、

将来その子が大人になったときに、その子が育ってきた歴史を証明する記念品に変身します。

もっと言ってしまうと、銀製品の黒ずみは簡単にとることができます。

テレビ朝日の「遺留捜査」というドラマでは、

大切な銀のベビースプーンを修正液を付けた手ぬぐいで拭いて

綺麗にしているシーンがあり、実際に試してみたところ綺麗になり、

へぇ~っと感心しましたが、

弊社では研磨材を使用しています。ホームセンターでも売っています。

気になった方は金属磨きコーナーを探してみてください。

研磨剤を綺麗な布(綿など)につけ、優しく拭きましょう。

ちなみに・・・

スプーンの言葉は古代アングロ・サクソン語の「かけら」「木片」

を意味する「スポーンSpon」が由来と言われています。

初期の頃のスプーンは持ち手部分がなく貝殻や石や動物の骨などを

削ったものを使っており、次第に持ち手が付き現在のような

形状になっていきました。

日本では6~7世紀(501~700年頃)に朝廷が中国に遣隋使を

派遣した時に匙を使う食事の作法が伝えられたとされています。

しかし歴史の中で道具としての匙は使われていたようですが

食事用としては定着しなかったようです。

江戸時代には薬の量を匙で量っており、

やっていることを放り投げる「匙を投げる」は

医者が患者を見放すことから来ております。

現在のようにレントゲンもMRIも何もない中で、高度な病気は

昔からあったわけですから、匙も投げたくなったでしょうね。

悔しかったと思います。

弊社では「サイは投げても匙は投げない」をモットーに頑張っております。

特に記念品、贈り物、オーダーメイド、修理など困ったことがあったら何でもお気軽にご相談ください。